Lectio magistralis del Prof. Giacomo Rizzolatti – Congresso

Nazionale CNCP, Monterenzio, 4-5 ottobre 2025

Francesco Piomboni

1. Introduzione

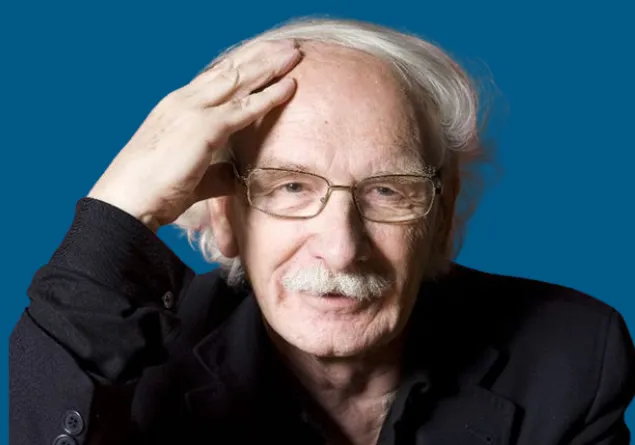

La lezione del professor Giacomo Rizzolatti, figura di

riferimento mondiale nel campo delle neuroscienze, ha rappresentato uno dei

momenti più intensi e significativi del Congresso Nazionale CNCP 2025.

Il suo intervento, rigoroso e al tempo stesso profondamente

umano, ha accompagnato i presenti in un viaggio attraverso la scoperta dei

neuroni specchio e il loro ruolo nella comprensione delle azioni, delle

emozioni e delle intenzioni altrui.

L’incontro tra il sapere scientifico e la pratica relazionale

del counselling ha offerto una chiave di lettura preziosa. L’empatia come

dispositivo naturale, biologico e relazionale, capace di fondare la possibilità

stessa del dialogo um.

2. Dalla ricerca di laboratorio alla scoperta del meccanismo

specchio

Rizzolatti ha ricostruito con chiarezza il contesto originario

della scoperta: il laboratorio di Parma, negli anni Novanta, dove un gruppo di

ricercatori stava studiando la programmazione motoria nelle scimmie.

Analizzando l’attività dei neuroni dell’area premotoria F5, il

team osservò un fenomeno inatteso: alcuni neuroni si attivavano non solo quando

la scimmia compiva un’azione (come afferrare un oggetto), ma anche quando

vedeva un altro individuo compierla.

L’interpretazione di questo dato aprì una prospettiva

radicalmente nuova. Il cervello non si limitava a eseguire movimenti, ma

rappresentava internamente lo scopo dell’azione.

Era come se, osservando, la mente “ricreasse” dall’interno ciò

che vedeva, in un processo di risonanza immediata.

Da qui nacque il termine neuroni specchio, destinato a

ridefinire il modo in cui comprendiamo l’interazione umana.

L’esperimento, verificato e replicato per anni prima della

pubblicazione, rivelava che comprendere l’altro non richiede un’elaborazione

concettuale, ma un’attivazione incarnata: il corpo capisce prima della mente.

3. Il sistema specchio nell’uomo

Le successive ricerche condotte con PET e fMRI hanno confermato

la presenza, nell’uomo, di un circuito analogo a quello della scimmia.

Osservare un’azione attiva le stesse aree cerebrali coinvolte

nel compierla: il cervello umano “rispecchia” l’altro attraverso un sistema

parieto-frontale integrato.

Questa evidenza ha segnato un passaggio fondamentale: la

comprensione delle azioni e delle intenzioni non è solo un processo cognitivo,

ma un’esperienza corporea condivisa.

Rizzolatti ha mostrato come la funzione dei neuroni specchio non

sia primariamente l’imitazione — come inizialmente ipotizzato — ma la

comprensione immediata degli atti e delle intenzioni altrui.

Esperimenti condotti a Parma hanno rivelato che quando un

soggetto osserva qualcuno compiere un gesto dotato di senso (per esempio,

mordere), si attivano nel suo cervello le stesse aree motorie che entrerebbero

in azione se lo compisse egli stesso.

Viceversa, gesti privi di familiarità o appartenenti ad altre

specie vengono compresi solo per inferenza cognitiva, non per risonanza

interna.

4. Le forme di vitalità e il ruolo dell’insula

Il professor Rizzolatti ha poi introdotto il tema delle forme di

vitalità, elaborato dallo psichiatra Daniel Stern.

Ogni azione possiede non solo un contenuto (ciò che si fa) ma

una forma (il modo in cui la si compie): gentile, brusca, esitante, decisa.

Studi di neuroimaging mostrano che mentre il contenuto attiva il

circuito parieto-frontale, la forma coinvolge una regione diversa — l’insula,

sede delle sensazioni viscerali e affettive.

Immaginare o osservare un gesto “gentile” o “rude” attiva la

stessa area: il cervello distingue il tono vitale dell’azione, la sua qualità

affettiva.

Ricerche di modellazione causale dinamica (DCM) hanno

evidenziato che il circuito insula–prefrontale–premotorio–parietale si attiva

solo quando l’azione osservata è dotata di forma vitale.

È un passaggio decisivo: comprendere l’altro significa

percepirne non solo il comportamento, ma il modo di essere in azione.

5. Comprendere le intenzioni e i limiti dell’empatia

Esperimenti di elettromiografia hanno dimostrato che

l’intenzione è già codificata nel cervello durante la fase preparatoria del

gesto.

Quando osserviamo qualcuno che afferra del cibo per mangiare, si

attivano in noi i muscoli mimici corrispondenti, anticipando l’esito

dell’azione.

Nei bambini con disturbo dello spettro autistico questa

anticipazione manca: le azioni vengono percepite come frammenti isolati, non

come atti dotati di finalità.

Il deficit empatico può dunque essere letto anche come una

disfunzione del meccanismo specchio, che compromette la capacità di cogliere le

intenzioni altrui.

Ma l’empatia può essere anche sospesa: non solo per deficit

biologico, ma per costruzione ideologica.

Richiamando il caso Eichmann, Rizzolatti ha ricordato come

l’adesione a un sistema di credenze possa cancellare la risonanza con l’altro,

trasformando una persona “normale” in esecutore di violenza.

L’empatia, quindi, è una possibilità naturale ma fragile, che

può essere deformata dal contesto culturale e morale.

6. Emozioni condivise e basi neurobiologiche

Le emozioni di base — gioia, paura, disgusto, rabbia, tristezza

— possiedono una rappresentazione neurale condivisa.

Esperimenti sull’empatia emotiva hanno mostrato che osservare

qualcuno provare disgusto o ridere attiva le stesse aree che si attiverebbero

se provassimo noi quella stessa emozione.

L’insula e il cingolo anteriore, in particolare, risultano sedi

cruciali di questa partecipazione affettiva.

Si tratta di un dato di straordinaria portata: il cervello umano

è predisposto non solo a riconoscere le emozioni, ma a viverle insieme.

7. Dalla fMRI alla Stereo-EEG: comprendere la dinamica cerebrale

Rizzolatti ha illustrato anche i limiti delle tecniche di

risonanza magnetica funzionale, che offrono dati correlativi ma privi di

sequenza temporale.

La collaborazione con il centro per l’epilessia dell’Ospedale

Niguarda di Milano ha aperto una nuova fase: l’uso della Stereo-EEG, che

consente di registrare l’attività elettrica in profondità e in tempo reale.

Questa metodologia permette di osservare la dinamica temporale

delle attivazioni: come, ad esempio, l’attività somatosensoriale si propaghi

verso l’insula nei primi 200 millisecondi dopo uno stimolo, segnando il

passaggio dalla percezione fisica all’elaborazione cosciente.

8. Applicazioni cliniche: l’Action Observation Therapy

Dalla scoperta del sistema specchio sono nate applicazioni

concrete in ambito riabilitativo.

L’Action Observation Therapy (AOT) si basa sull’idea che

osservare un’azione attivi gli stessi circuiti che la compiono, facilitando il

recupero motorio.

Nei pazienti immobilizzati o operati, guardare video di movimenti

corretti accelera il recupero della mobilità.

All’Ospedale Humanitas, tale tecnica viene impiegata prima e

dopo interventi ortopedici, mentre al San Raffaele è applicata a pazienti con

Parkinson o sclerosi multipla.

L’osservazione consapevole riattiva il cervello. Vedere diventa

una forma di agire.

9. Il dialogo con il counselling

Nel confronto con la comunità CNCP, il professor Rizzolatti ha

riconosciuto la profonda affinità tra le sue scoperte e la pratica del

counselling.

Come ha ricordato il presidente Marco Deriu, il nucleo del

metodo del counsellor non risiede in una tecnica, ma nella presenza empatica

della persona davanti alla persona.

Non è una disposizione sentimentale, ma un atto professionale e

profondamente umano: un incontro in cui ciascuno riconosce l’altro come

soggetto di senso, capace di orientarsi, trasformarsi e ritrovare continuità

nella propria esperienza.

Così come l’osservazione, nel sistema dei neuroni specchio,

riattiva la memoria del gesto e la sua intenzione implicita, anche la presenza

del counsellor riaccende nel cliente la possibilità di sentire e di pensarsi in

relazione.

È una risonanza che oltrepassa il piano emotivo per farsi

processo conoscitivo: la persona, sentendosi rispecchiata, riscopre la propria

capacità di essere nel mondo.

In questa prospettiva, l’empatia non è soltanto un ponte

affettivo, ma una forma di conoscenza incarnata, una via attraverso cui la

relazione diventa esperienza di verità condivisa — il luogo in cui, come più

volte il CNCP ha sottolineato, la teoria si fa prassi e la prassi genera

sapere.

10. Conclusioni e prospettive

La lezione di Rizzolatti ha rappresentato un momento di rara

convergenza tra scienza e umanità.

Ha restituito alla comunità del counselling la consapevolezza

che la relazione d’aiuto si fonda su un meccanismo naturale di risonanza e

riconoscimento reciproco, inscritto nella nostra fisiologia.

In questa prospettiva, la scoperta dei neuroni specchio non è soltanto una pietra miliare delle neuroscienze, ma un ponte tra il sapere scientifico e la prassi educativa e relazionale.

Essa mostra, con evidenza sperimentale, ciò che il counselling

conosce nella propria esperienza: che comprendere l’altro non è un atto di

interpretazione, ma un modo di essere in relazione — una forma di presenza

capace di generare conoscenza, trasformazione e cura.